当全球篮球迷仍沉浸在纪录片《最后一舞》对迈克尔·乔丹传奇生涯的开云网页版宏大叙事中时,一个鲜为人知的视角正悄然掀起波澜——乔丹的小女儿贾斯敏·乔丹在近期访谈中坦言,这部作品让她第一次真正意识到,父亲“神坛之下”的真实面貌。“我曾以为他 kaiyun 永远是不可触及的符号,但镜头里的他,会疲惫、会愤怒、甚至会脆弱……原来‘神’也会露出人的一面。”她的感慨,不仅颠覆了至亲的认知,更引发了公众对体育偶像本质的深层反思。

在公众记忆中,乔丹是芝加哥公牛队红色23号球衣的化身,是六枚总冠军戒指的拥有者,是“最后一投”的绝对执行者,他的形象被浓缩为胜利、天赋与不可战胜的象征,贾斯敏成长于这样的光环下:“家里摆满奖杯,电视里重复播放他的绝杀镜头。‘父亲’和‘篮球之神’几乎是同义词。”这种距离感并非特例,在体育文化中,顶尖运动员常被简化为数据与高光时刻的集合体,其人性维度被荣誉与神话悄然遮蔽。

《最后一舞》通过大量未公开的影像资料,撕开了完美叙事的裂缝,镜头捕捉到乔丹在1998年东部决赛前因食物中毒高烧脱水,却仍砍下38分带领球队取胜后,虚脱地倒在皮蓬怀中的瞬间;记录了他因队友训练态度散漫而暴怒砸碎更衣室柜门的场景;甚至揭露他在首次退役转战棒球时,面对媒体嘲讽与赛场挫败的自我怀疑。“这些片段让我意识到,他的成功并非天生注定,而是用无数挣扎换来的。”贾斯敏的观察,恰恰击中了当代体育叙事的核心矛盾——我们是否习惯于用“封神”的欲望,抹去英雄作为“人”的复杂性?

纪录片中,乔丹多次强调“胜利的代价”:他描述自己如何通过尖锐的批评激励队友,却因此被贴上“暴君”标签;他提及1993年父亲遇害后的崩溃,以及随之而来的退役抉择——那一刻,篮球不再是救赎,而是痛苦的提醒,这些细节让贾斯敏首次感受到父亲“光环下的重量”:“他从未在家中提到这些黑暗时刻,或许在他看来,暴露脆弱等同于辜负众人的期待。”

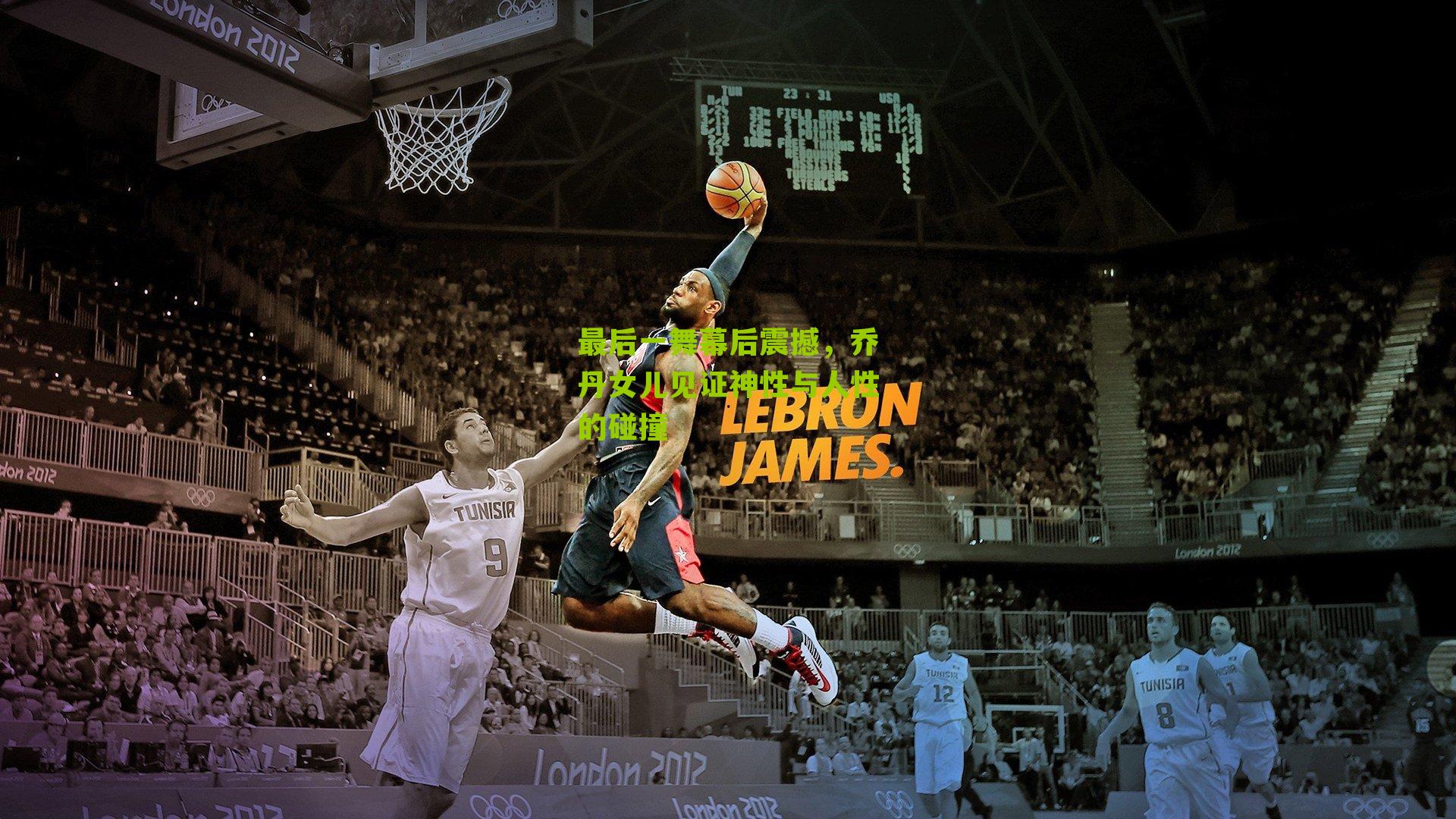

这种“神性”与“人性”的冲突,在当代体育明星身上愈发显著,从勒布朗·詹姆斯对社会议题的发声,到西蒙娜·拜尔斯因心理健康问题退出奥运比赛,运动员正主动打破完美偶像的桎梏,而《最后一舞》的价值,在于它以历史镜鉴当下:乔丹的挣扎并非孤例,而是所有顶尖竞争者共有的生命经验,正如心理学教授戴维·克洛普指出:“公众常将运动员视为娱乐产品,却忽视他们作为‘人’的情感需求,贾斯敏的共鸣说明,我们需要更立体的体育叙事——既赞美辉煌,也包容脆弱。”

贾斯敏的坦言并非个例,纪录片播出后,许多年轻球员表示,乔丹的“不完美”反而给予他们更多勇气,凯尔特人新星杰森·塔图姆曾在采访中称:“看到乔丹也会恐惧失败,我突然明白——伟大不是消除弱点,而是与弱点共处。”这种认知转变,正推动体育文化从盲目崇拜走向理性共情。

值得注意的是,《最后一舞》的剪辑本身亦是一场“人性化”的再创作,导演杰森·希尔透露,团队刻意保留了乔丹的失误镜头与情绪失控片段:“我们想告诉观众,传奇不是超级英雄电影,而是关于一个真实的人如何面对压力、质疑与时间。”这种叙事取向,与2025年观众追求“真实性”的审美趋势不谋而合,在社交媒体时代,公众愈发抗拒被包装的完美,转而拥抱有血有肉的故事,贾斯敏的震撼,某种程度上是整个时代对体育偶像认知范式转移的缩影。

乔丹的故事从未远离公众视野,但《最后一舞》提供了一次重新解读的契机,当贾斯敏看到父亲在1996年夺冠后趴在地板上痛哭时,她意识到:“那一刻,他不是‘神’,只是一个释放了所有压力的普通人。”这种认知瓦解了非黑即白的英雄叙事,揭示出更深刻的真相:卓越之人的伟大,恰恰在于他们能在极端压力下坚守目标,而非从不感到痛苦。

贾斯敏已成为一名职业舞蹈家,她坦言父亲在纪录片中展现的韧性深深影响了她的艺术理念:“他教会我,完美终会褪色,但真实的情感能穿透时间。”这句话或许正是《最后一舞》留给时代的精神遗产——当我们不再用“封神”的期待绑架运动员,才能看见那些汗水、眼泪与欢笑中蕴藏的人性光辉。

体育史的书写永远在“神化”与“人化”之间摆动,而《最后一舞》的价值,在于它让两种叙事实现了和解,正如贾斯敏所言:“现在我会拥抱那个作为‘女儿’的父亲,而不仅是仰望那个作为‘偶像’的乔丹。”这场从家庭延展至公众的认知革命,或许正是体育文化走向成熟的标志——在崇拜传奇的同时,不忘珍视传奇背后的“人”。